Viel ist heutzutage von „Flüchtlingen“ die Rede – tatsächlich handelt es sich meist um Wirtschaftsmigranten aus kulturfremden Räumen, die hofiert und mit einem wahren Geldregen gesegnet werden. Die volksdeutschen Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg hatten ein anderes Schicksal. Der Historiker Dr. Peter Wassertheurer skizziert für den Heimatkurier deren Nachkriegs-Schicksal in Österreich.

Ein Beitrag von Dr. Peter Wassertheurer

Das Schicksal der Heimatvertriebenen war in Österreich von Anfang an ein politisches Thema, das die österreichische Parteienlandschaft der Nachkriegszeit spaltete. Von den Betroffenen wurde es aus Scham vielfach zu einem Tabu gemacht. Man sprach nicht über seine Herkunft, oder verschwieg am Arbeitsplatz seine volksdeutsche Abstammung. Die Verdrängung der eigenen Identität aus der Öffentlichkeit resultierte aus negativen Erfahrungen, die viele nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs machen mussten. Man sah sich 1945 in Österreich mit einer Feindseligkeit konfrontiert, die sie nach ihrer Evakuierung hierzulande im Herbst 1944 noch nicht wahrgenommen hatten. Hatten sich die Menschen über Nacht verändert?

Feurige Appelle

Noch Ende 1944 wurden die Österreicher mit feurigen Appellen etwa auf die Ankunft der Donauschwaben aus dem Banat vorbereitet. Man hatte sie, wie es das Beispiel aus dem Reichsgau Oberdonau zeigt, zur Solidarität verpflichtet. Gerade jetzt galt es, zusammenzurücken und den Volksgenossen aus dem Südosten die Hand zu reichen: „Das Banat wird geräumt. Die Deutschen dieses Raumes zählen zu den besten Volksgruppen unserer Nation. Ihre Unterbringung ist für uns eine Ehrenpflicht. Der Reichsgau Oberdonau nimmt zehntausende dieser Menschen auf und gibt ihnen eine vorläufige Heimat. Die Deutschen aus dem Banat kommen nach Jahrhunderten wieder ins Reich. Wir werden sie nicht nur mit offenen Armen empfangen, sondern auch betreuen und entsprechend unterbringen. Sie sind unseren Volksgenossen gleichgestellt.„

Plötzlicher Stimmungsumschwung

Nach dem Krieg entlud sich die österreichische Volksseele aus Enttäuschung über den verlorenen Krieg. Man litt unter den menschlichen und materiellen Verluste, die wohl eine jede österreichische Familie am Land und in der Stadt zu ertragen hatte. Überall lasteten die Spuren der Zerstörung auf dem Land. Die Menschen waren verbittert und gezwungen, mit dem Trauma der letzten sechs Jahre fertig werden zu müssen. In jeder Familie fehlten Angehörige, musste der Tod geliebter Menschen verkraftet werden. Tausende von Frauen warteten auf ihre Männer, Mütter und Väter auf ihre Söhne und Kinder auf ihre Väter. Auf ihren Schultern lastete jetzt die ganze Verantwortung. Weite Teile der österreichischen Zivilbevölkerung hatten bereits in den letzten Kriegswochen eine Ahnung davon bekommen, was man schon bald an Demütigungen, Ängsten, Entbehrungen und Schikanen erleiden wird müssen. Man war verunsichert und hatte Angst vor dem, was die NS-Propaganda so eindringlich über das unmenschliche Wesen von Russen und Mongolen in die Bevölkerung hinein getragen hatte. „Die vergewaltigen, morden und brandschatzen. Wehe, wenn die kommen!“

Die Menschen waren verbittert

Die Menschen suchten in ihrer Verzweiflung nach Ursachen und Sündenböcken. Jetzt deutete man mit den Fingern auf die deutschen Volksgenossen aus dem unbekannten Südosteuropa, bespuckte sie, schimpfte sie als Gesindel und setzte kinderreiche Familie mit der Drohung: „Diese Wanderzigeuner sollen verschwinden!“ auf die Straße. Das Pendel hatte umgeschlagen. Die Menschen waren verbittert, der Krieg hatte viele Österreicher und das gute Wiener Herz verrohen lassen. Die meisten Volksdeutschen litten unter den Vorurteilen und Anfeindungen der Einheimischen, wie eine Zeitzeugin aus dem Banat von damals berichtete: „Wussten die hier überhaupt, wer wir waren und woher wir kamen? Als Bettelzigeuner beschimpfen sie uns! Die würden in ihren zerbombten Häusern Augen machen, wenn sie unsere Häuser und unsere Felder, unsere Heimat, unseren Reichtum sehen könnten. der Neid würde sie zerfressen.“

Der Krieg war zwar aus, wer aber sollte sie wieder in die Heimat zurückführen? Natürlich wollten sie zurück, so wie die Nordsiebenbürger, die man im Herbst 1944 aus der Heimat evakuiert hatte. Sie alle wollten raus diesem zerstörten Österreich, in dem es nichts gab und nur Hunger und Elend das Leben bestimmten. Hatte man den Donauschwaben nicht schon vor Monaten versprochen, sie nach dem Krieg wieder in ihre Dörfer und Städte zurückzuführen? Die Wirklichkeit sah im Mai 1945 freilich ganz anders aus! Die Straßen waren verstopft und die Bahnhöfe zerstört – überall gab es Grenzen, Kontrollen, die Menschen wurden nach Ausweisen gefragt und mussten sich identifizieren. Aus allen Himmelsrichtungen strömten Menschen. Wohin sollte man also in diesem Durcheinander gehen? Österreich war besetzt und in vier Zonen geteilt. In Niederösterreich, Burgenland und im Mühlviertel befand sich die sowjetische Zone, in Oberösterreich und Salzburg waren die Amerikaner, die Engländer hatten ihre Zone in der Steiermark, Kärnten und Osttirol, die Franzosen hielten mit Tirol und Vorarlberg den Westen unter ihrer Verwaltung. In Wien saßen alle vier. Österreich hatte in dieser Lage zumindest die Hoffnung, die volle staatliche Souveränität wieder zurück zu erhalten, wie das 1943 auf Grundlage der Moskauer Deklaration bestimmt worden war.

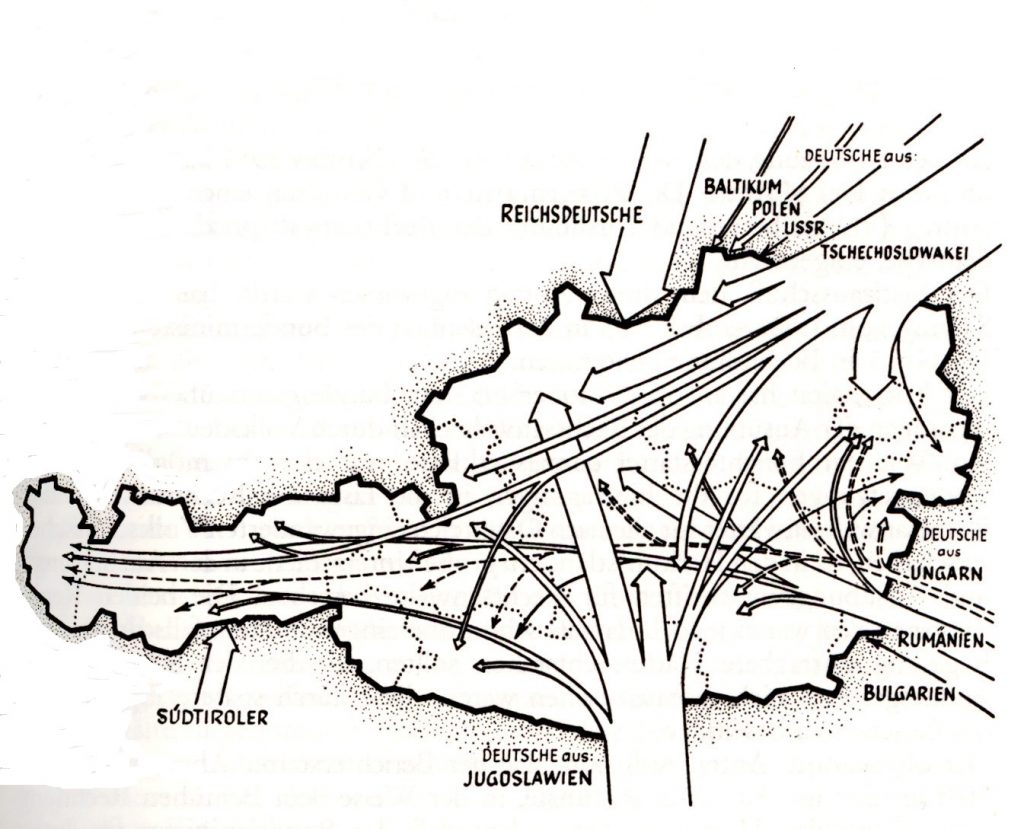

Zum Ausmaß der volksdeutschen Flüchtlingswellen nach 1945 findet man hier einen Beitrag von Dr. Peter Wassertheurer.

Am 20. September 1945 hatten die vier alliierten Besatzungsmächte in Österreich den Beschluss gefasst, dass Punkt XIII des Potsdamer Abkommens auch auf die nach Österreich vertriebenen Volksdeutschen anzuwenden sei. Am 8. Januar 1946 begann die Registrierung der Volksdeutschen, die dann in der US-Zone von volksdeutschen Delegationen durchgeführt wurde. In der russischen Zone wurde mit Weisung vom 19. Januar 1946 die Registrierung der Volksdeutschen bei den zuständigen Bezirkshauptmannschaften angeordnet und mit ihrer Verlegung ins Sammellager Melk begonnen. Die ersten Repatriierungen erfolgten aus der russischen Besatzungszone. In insgesamt 56 Transporten wurden im Zeitraum Jänner bis August 1946 71.000 Personen aus dem Sammellager Melk nach Deutschland repatriiert. Mindestens zwei Drittel waren Volksdeutsche. Die österreichische Regierung hatte erfolglos gegen die rigorose Repatriierung der Volksdeutschen aus der russischen Zone bei den sowjetischen Besatzungsbehörden zu intervenieren versucht, weil die Volksdeutschen dringend für die Ernte in der Landwirtschaft benötigt wurden.

Repatriierung der Volksdeutschen

In der amerikanischen Zone begannen die Repatriierungen der Reichs- und Volksdeutschen am 21. Jänner 1946 und dauerten bis Ende 1947. Im Unterschied zur russischen Zone gab es bei den Amerikanern keine Konzentrationspunkte wie das Sammellager in Melk. In der amerikanischen Zone wurden die Volksdeutschen aufgefordert, sich für die Repatriierung an einem behördlich bestimmten Bahnhof einzufinden. Auch in der amerikanischen Zone intervenierte die österreichische Regierung gegen die Repatriierung von volksdeutschen Facharbeitern, die vor allem am oberösterreichischen Arbeitsmarkt dringend benötigt wurden. Dort fehlten nämlich wegen der Repatriierungen der NS-Zwangsarbeiter tausende qualifizierte Arbeitskräfte in der Stahl- und Metallindustrie. In der französischen Besatzungszone setzten die Repatriierungen mit Anfang 1946 ein und beschränkten sich bis Mai 1946 auf 4 Transporte. Ähnlich gering war die Zahl der repatriierten Volksdeutschen aus der britischen Besatzungszone. Insgesamt wurden bis Juni 1946 165.000 Volksdeutsche nach Deutschland repatriiert, davon 160.000 in die amerikanische und ein viel kleinerer Teil von nur 5000 in die sowjetische Besatzungszone.

Rechtliche Situation der Heimatvertriebenen in Österreich

Mit der Einrichtung der Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen, der ein Beamter aus dem Innenministerium als so genannter Staatskommissär beigestellt wurde, verfügten die Volksdeutschen erstmals über eine Einrichtung, die in der Lage war, die Interessen der Volksdeutschen zu vertreten. Mit dem Beschluss des österreichischen Ministerrats von 1950, ein eigenes Ministerkomitee für die Behandlung der volksdeutschen Angelegenheiten zu errichten, war die Grundlage für eine aktive Integrationspolitik geschaffen worden. Die Arbeit des Komitees oblag einem achtköpfigen Flüchtlingsbeirat, der auch die Agenden der Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen übernahm. Zu den führenden Köpfen des Flüchtlingsbeirats gehörten die beiden Nationalratsabgeordneten, Erwin Machunze (ÖVP) und Sebastian Werni (SPÖ), die beide volksdeutscher Abstammung waren. Die Forderungen der Heimatvertriebenen konzentrierten sich im ersten Nachkriegsjahrzehnt auf eine Befriedigung ihrer elementaren materiellen Bedürfnisse, die Beseitigung der Wohnungsnot, die rechtliche Gleichstellung in der Berufswelt und eine rasche Einbürgerung. Die 1949 gegründete Interessensgemeinschaft Volksdeutscher Heimatvertriebener (IVH) war deshalb bemüht, „die Diskrepanz in den Auffassungen über die Rechte und Pflichten der Heimatvertriebenen mit dem realen Leben und der politischen Wirklichkeit in Einklang sowie die volksdeutschen und österreichischen Interessen möglichst auf einen Nenner zu bringen.“

Aufenthaltsrecht und Staatsbürgerschaft

Der staatsbürgerschaftliche Eingliederungsprozess der vertriebenen Volksdeutschen nahm einen Zeitraum von fast einem Jahrzehnt in Anspruch, ehe die gesetzlichen Voraussetzungen für eine rechtliche Gleichstellung garantiert werden konnten. Die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an die Volksdeutschen verlief heterogen und war ethnisch differenziert. Zunächst galten die volksdeutschen Heimatvertriebenen in Österreich als staatenlos, die als Ausländer nach den Bestimmungen des Fremdenpolizeirechts behandelt wurden und eine befristete oder unbefristete Aufenthaltsbewilligung erhielten. In den ersten Jahren wurden wegen der Repatriierungsmaßnahmen der UNRAAR und der IRO vornehmlich befristete Aufenthaltsbewilligungen ausgestellt. Erst nachdem die Repatriierungen im Spätherbst 1946 eingeschränkt worden waren, wurden vermehrt unbefristete Aufenthaltsbewilligungen ausgestellt. Sie enthielten jedoch den Vermerk, dass sie ihre Gültigkeit verlieren, sollten die Repatriierungen wieder anlaufen. Inzwischen bekamen die Volksdeutschen Personalausweise ausgehändigt, in denen sie als Staatenlose, Ausländer mit unbekannter Staatsbürgerschaft oder einfach nur als Volksdeutsche bezeichnet wurden.

In Österreich herrschte nach 1945 in der Industrie und in der Landwirtschaft ein eklatanter Arbeitskräftemangel, der sich in den ersten Jahren nach 1945/46 durch die Repatriierung der NS-Zwangsarbeiter noch verstärkte. Die österreichische Wirtschaft hatte deshalb ein vitales Interesse an qualifizierten Facharbeitern. Die Integration der Volksdeutschen in den österreichischen Arbeitsmarkt stieß aber auf rechtliche Probleme. Dazu zählte vor allem die Frage der Staatsbürgerschaft, ohne die es keine Arbeitsbewilligung gab. Im österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetz von 1945 wurden in der Fassung BGBl. 53/1946 die Voraussetzungen und Möglichkeiten für den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft für Volksdeutsche geregelt.

Die Vertriebenen am Arbeitsmarkt

Innenminister Helmer veröffentlichte am 19. Februar 1946 Richtlinien für die Repatriierungen und erließ Ausnahmeregelungen für Volksdeutsche, die arbeitsmarktpolitisch motiviert waren. Die österreichische Wirtschaft benötigte vor allem „aus der Landwirtschaft stammende Arbeitskräfte (Bauern, Landarbeiter) und manuelle Arbeiter des Handwerks und der Industrie, besonders wenn sie sich durch fachliche Spezialkenntnisse auszeichnen.” Bei der Festlegung der Ausnahmebestimmungen spielte im Argumentationskarussell der österreichischen Politik ein ethnisch-verwandtschaftliches Motiv eine ganz entscheidende Rolle. Ausgenommen von den Repatriierungen waren Heimatvertriebene, die „aus altösterr. Familien stammen, bis zum November 1918 die österreichische Staatsbürgerschaft besessen und sie beim Untergang der österr.-ung. Monarchie verloren haben, wenn sichergestellt ist, dass sie dem österr. Staate weder im Bezug auf öffentliche Fürsorge noch auf Unterbringung zu Last fallen werden und wenn ihre nächsten Verwandten, d.s. Eltern, Kinder, Enkelkinder und Geschwister die österr. Staatsbürgerschaft besitzen.”

Das Optionsgesetz

Die großzügige Anwendung dieser Ausnahmebestimmungen lässt sich anhand der amtlichen statistischen Angaben der frühen 1950er Jahre deutlich nachzeichnen. Bis zum 1. Juli 1954 waren von den 134.188 registrierten Volksdeutschen aus der Tschechoslowakei bereits 98.136 (73,1%) eingebürgert. Im Vergleich dazu waren von den im gleichen Zeitraum erfassten 113.029 Volksdeutschen aus dem jugoslawischen Raum lediglich erst 32.202 (28,5%) im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft. Von den 40.382 Volksdeutschen aus Rumänien waren 8.655 (21,5%) österreichische Staatsbürger geworden. Eine endgültige Lösung der Staatsbürgerschaftsfrage bot das vom österreichischen Nationalrat am 2. Juli 1954 verabschiedete und nach Prüfung durch den Bundesrat und den Alliierten Rat am 5. August in Kraft getretene Optionsgesetz. Durch das Optionsgesetz konnten Personen deutscher Sprachzugehörigkeit, die in Folge des Zweiten Weltkriegs staatenlos geworden waren oder deren Staatszugehörigkeit wie bei vielen vertriebenen Volksdeutschen ungeklärt war, die österreichische Staatsbürgerschaft durch eine einfache Erklärung erwerben, in der sie versichern, dass sie der österreichischen Republik als getreue Staatsbürger angehören wollen.

Sozial- und arbeitsrechtliche Initiativen für die Volksdeutschen

Mit der Repatriierung der fremdsprachigen NS-Zwangsarbeiter war in Österreich in der Landwirtschaft ein Mangel an Arbeitskräften entstanden. Vor allem in der Landwirtschaft fehlten Ende 1946 mindestens 70.000 Arbeitskräfte, weshalb sich die ersten Beschäftigungsprogramme für die Volksdeutschen auf diesen Sektor konzentrierten. In der österreichischen Landwirtschaft arbeiteten dann vor allem die aus dem bäuerlichen Milieu abstammenden Volksdeutschen aus dem südosteuropäischen Raum. Die Volksdeutschen hatten in den ersten Nachkriegsjahren in den arbeitsintensiven Bereichen eine wichtige Kompensationsfunktion für die repatriierten NS-Zwangsarbeiter zu erfüllen. Der ÖVP-AbgzNR Franz Prinke unterstrich die Bedeutung der Volksdeutschen für die österreichische Wirtschaft, indem er sich für eine rasche Repatriierung der fremdsprachigen DPs aussprach und die volksdeutschen Arbeitskräfte als Ersatzpotential mit einigem Respekt anführte: „Wir alle wären froh, wenn ganz besonders die fremdsprechenden ausländischen versetzten Personen aus Österreich verschwinden würden; die deutschsprechenden sind ja zum größten Teil bemüht, uns die fehlenden Arbeitskräfte zu ersetzen.”

Anfang Juni 1948 machte AbgzNR Prirsch in einer parlamentarischen Anfrage darauf aufmerksam, dass in der Landwirtschaft immer noch ein Bedarf von 50.000 zusätzlichen Arbeitskräften bestehe, weshalb er die Bundesregierung aufforderte, „dass alle Schritte von den zuständigen Stellen sofort unternommen werden, um die wo immer erfassbaren und verfügbaren Arbeits- und Hilfskräfte aus allen Kreisen der Bevölkerung, auch der zugewanderten Flüchtlinge, der heimischen Landwirtschaft sofort zur Verfügung zu stellen.” In der Beantwortung vom 7. September stellte Sozialminister Maisel klar, „dass durch die Bemühungen des Bundesministeriums für soziale Verwaltung bzw. der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter in engster Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Inneres und den Umsiedlungsstellen so gut wie alle arbeitsfähigen und arbeitswilligen Flüchtlinge und Versetzte Personen in Arbeit gebracht worden sind, darunter ein sehr großer Teil in der Landwirtschaft, und zwar nicht nur Personen, die selbst der Landwirtschaft entstammen, sondern auch Tausende von Angehörigen sonstiger Berufe.” Nach den Angaben von Minister Maisel betrug die Zahl der in der österreichischen Landwirtschaft seit 1945 untergebrachten Ausländer und Staatenlosen über 68.000 Personen. Scheuringer veröffentlichte 1983 eine Befragung zum Berufsbild der Heimatvertriebenen in Österreich, das mit „53% der Befragten (…) eine deutliche Konzentration auf Berufe einfachen und mittleren Qualifikationsniveaus“ dokumentierte. Die beruflichen Veränderungen, die vielfach unter dem Zwang der wirtschaftlichen Gegebenheiten erfolgten und mit einem sozialen Abstieg vom selbständigen Bauern zum einfachen Hilfsarbeiter verbunden waren, wurden „in einzelnen Fällen auch als Identitätsverlust empfunden“.

Schrittweise Integration

Mit den großzügigen landwirtschaftlichen Beschäftigungsbestimmungen konnte aber nur der kleinere Teil der Volksdeutschen in die österreichische Arbeitswelt der Nachkriegszeit integriert werden. Für denjenigen Teil, der im erlernten Beruf eine qualifizierte Beschäftigung suchte, blieb der österreichische Arbeitsmarkt aber weiterhin verschlossen, weil der Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft eine unbedingte Voraussetzung für den Erhalt einer Beschäftigungsgenehmigung war. Dieses arbeitsrechtliche Ungleichgewicht konnte erst 1951 mit der Erteilung von Befreiungsscheinen abgefedert werden, die Volksdeutsche von der Beibringung einer Beschäftigungsgenehmigung befreiten. Die Befreiung war allerdings befristet und erstreckte sich über einen Zeitraum von fünf Jahren. Weitere Maßnahmen zur arbeitsrechtlichen Gleichstellung von Volksdeutschen wurden in einem zweiten Schritt am 18. Juli 1952 im österreichischen Nationalrat beschlossen. Gleichzeitig mit diesem Maßnahmenpaket kamen insgesamt sieben Gesetze zur Verabschiedung, die den Volksdeutschen eine Gleichbehandlung in wichtigen sozialen Bereichen wie dem Mutterschutz, bei der Ausübung einer freien gewerblichen Tätigkeit oder bei der ärztlichen Berufstätigkeit garantierten. Die letzten gesetzlichen Maßnahmen zur gleichberechtigten beruflichen Tätigkeit betrafen die rechtlichen Maßnahmen zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft vom 15. Oktober 1952, das Apothekergesetz, die Novelle zum Ärztegesetz, das die Frist für die Nostrifizierung der im Ausland erworbenen Doktordiplome verlängerte, und die Verordnung zur Eingliederung volksdeutscher Beamter unter Anrechnung der im Ausland erworbenen Vordienstzeiten.

Eingliederung ins Pensionssystem

Zu den weiteren sozialrechtlichen Initiativen gehörten die gesetzlichen Bestimmungen zur Eingliederung der Volksdeutschen in das österreichische Pensionssystem, nachdem sich die Heimatländer der Volksdeutschen geweigert hatten, die Pensionen weiter auszubezahlen, womit die volksdeutschen Rentner in Österreich zunächst ohne eine gesicherte Altersversorgung waren. Eine Absicherung konnte erst durch das am 26. November 1953 vom österreichischen Nationalrat verabschiedete zweite Sozialversicherungsabkommen erreicht werden, welches nach zähen Verhandlungen mit der BRD vereinbart wurde. Mit diesem Abkommen wurden den Volksdeutschen die in ihren Heimatstaaten geleisteten Pensionsbeiträge angerechnet und nach den österreichischen Bestimmungen berechnet. Eine Sonderregelung mit der BRD konnte im Frühjahr 1953 für die öffentlich Bediensteten gefunden werden. Das so genannte Gmundner Abkommen regelte die Pensionsversorgung für ehemals deutsche Beamte des öffentlichen Dienstes, die durch die Umstände der Vertreibung nach Österreich gekommen waren und bis zum 8. Mai 1945 in einem Dienstverhältnis zum Dritten Reich gestanden waren oder einen Pensionsanspruch gegenüber dem Dritten Reich geltend machen konnten. Nicht betroffen von den Bestimmungen des Gmundner Abkommens waren hingegen jene volksdeutschen Beamte, die keine reichsdeutsche Staatsbürgerschaft (z.B. Volksdeutsche aus Kroatien, Rumänien, der Slowakei oder Ungarn) erworben hatten. Für sie musste Österreich die notwendigen finanziellen Mittel für eine Altersversorgung alleine aufbringen.

Zusammenfassung

Dass von den über eine halbe Million Volksdeutschen, die sich nach 1945 in Österreich aufgehalten hatten, bis 1954 fast 40 Prozent das Land wieder verlassen hatten, lag einerseits an den Repatriierungsmaßnahmen der Alliierten, anderseits an der integrationsunwilligen Haltung der österreichischen Regierung. Selbstverständlich lag die Verantwortung der Volksdeutschen, die zu Kriegsende zu den Displaced Persons (DP) gehörten, bei den Alliierten, weshalb die Kompetenzen im Bereich der jeweiligen Besatzungszone lagen. Gleichzeitig oblag die wirtschaftliche Versorgung der Volksdeutschen in den Auffanglagern im österreichischen Verantwortungsbereich, was aufgrund der Nachkriegssituation eine erhebliche Mehrbelastung für das Land darstellte.

Durch die Wartesaaltaktik setze zu Beginn der 1950er Jahre eine Abwanderungswelle nach den USA, Kanada, Lateinamerika und andere europäische Staaten ein, die über 200.000 Volksdeutsche erfasst hatte. Weitere 165.000 wurden 1946 nach Deutschland repatriiert. Erst als internationale Hilfsmittel für die Volksdeutschen in Österreich zur Verfügung gestellt wurden, erließ Österreich eigene Programme zu deren Eingliederung und schuf mit dem Staatsbürgerschaftsgesetz von 1954 die Voraussetzung für eine rechtliche Gleichstellung auf allen Ebenen des öffentlich rechtlichen Lebens. Bis dahin galt der Großteil staatenlos. Rascher integriert wurden nur jene Volksdeutschen (zumeist) sudetendeutscher Abstammung, die über verwandtschaftliche Verbindungen verfügten, oder die für die österreichische Wirtschaft und Industrie unabkömmlich waren. Freilich erleichterten die gemeinsame Sprache, die gemeinsame Konfession und die gemeinsame kulturelle und historische Vergangenheit den volksdeutschen Eingliederungsprozess.

Dr. Peter Wassertheurer ist Historiker, Autor und Journalist. In seinem Roman “Heute aber braucht mich die Heimat” schildert der Autor das grausame Schicksal der Volksdeutschen, das mit der vermeintlichen „Befreiung“ am 8. Mai 1945 seinen Lauf genommen hat. Das Buch selbst ist bei Interesse direkt vom Autor ([email protected]) oder beim Verlag zu beziehen.